第73回イブニングシアター(映画コンクール受賞作品特集)

第73回イブニングシアターのご案内をお送りいたします。

今回のイブニングシアターは、「映画コンクール受賞作品特集」と題して平成24年度の受賞3作品を上映します。

土木学会映画コンクールは2年に一度開催しており、今回は25回目にあたります。映画コンクールの詳細は「映画コンクール審査委員会」の記事をご覧ください。

http://committees.jsce.or.jp/cinema/node/10

会場はいつもの四谷・土木学会講堂となります。 お間違えのないようご注意の上、ご来場ください。

記

■日時:平成25年6月26日(水)

開場 18時00分 開演18時30分(約2時間を予定)

■場所:土木学会 四ツ谷講堂

http://www.jsce.or.jp/contact/map.shtml

■対象:一般、会員

■事前申し込み:参加は無料ですが事前申し込みが必要です。以下のホームページから事前参加登録をお願い致します。

http://committees.jsce.or.jp/avc/

■上映予定

・「地下岩盤に築く-倉敷国家石油ガス備蓄基地 水封式地下岩盤貯槽 建設の記録-」(22分)

・「ボスポラス海峡横断鉄道トンネル-海底をわたる風-」(33分)

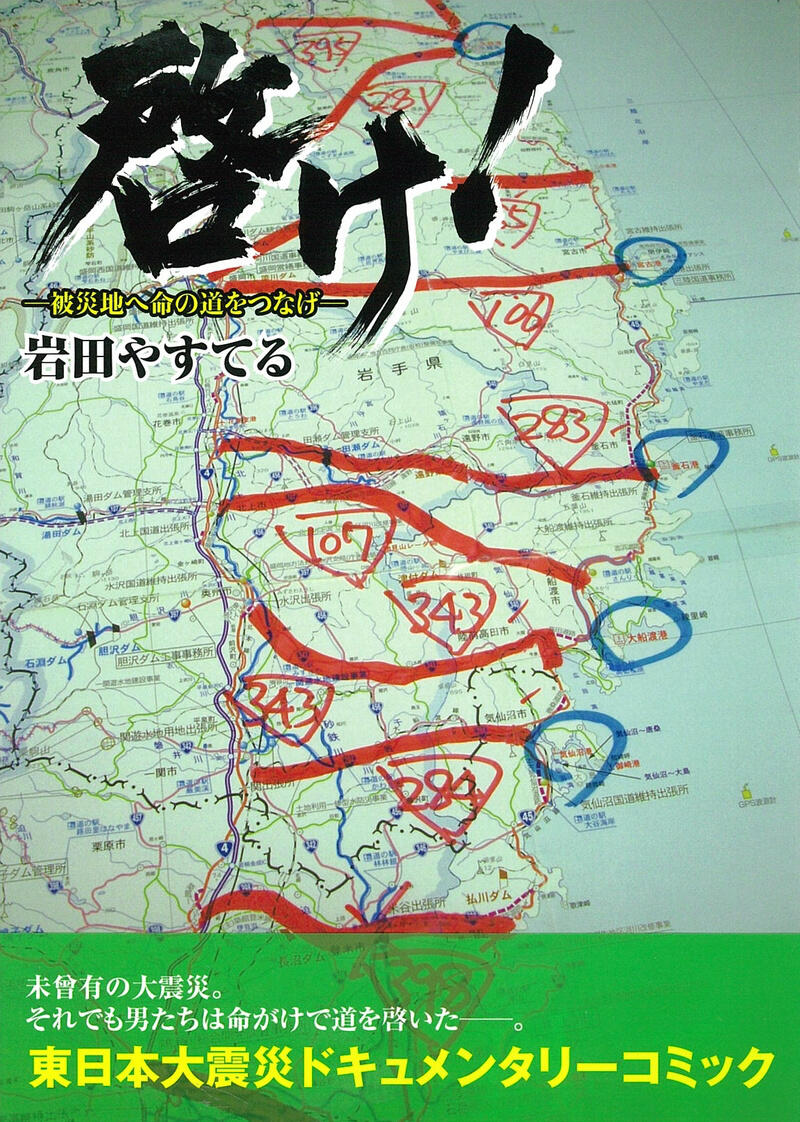

・「東日本大震災、現場の戦い ~すべては被災地のために~」(50分)

映画コンクールについて土木技術映像委員会幹事長よりご紹介します。

注)詳細なタイムスケジュール及び変更情報はHPに掲載致しますので、 お越しになる前にご確認をお願い致します。なお、時間は前後する 可能性がありますので、余裕を持ってお越しください。

○作品の概要やポスター、関連情報などを紹介しています。

http://committees.jsce.or.jp/avc/

主催:(公社)土木学会土木技術映像委員会

○上映映画に関連した展示を受付ロビー前で行います。

-------------------------------------------------

公益社団法人 土木学会 附属土木図書館 図書館・情報室

〒160-0004 東京都新宿区四谷1丁目外濠公園内

03-3355-3596(直通) 野末 道子(Nozue Michiko)

このたび、連続シンポジウム「巨大災害から生命と国土を護るー30学会からの発信」や学協会連絡会の取組みを特集した学術会議の月刊誌「学術の動向」3月号が出版されましたので、ご案内申し上げます。

このたび、連続シンポジウム「巨大災害から生命と国土を護るー30学会からの発信」や学協会連絡会の取組みを特集した学術会議の月刊誌「学術の動向」3月号が出版されましたので、ご案内申し上げます。